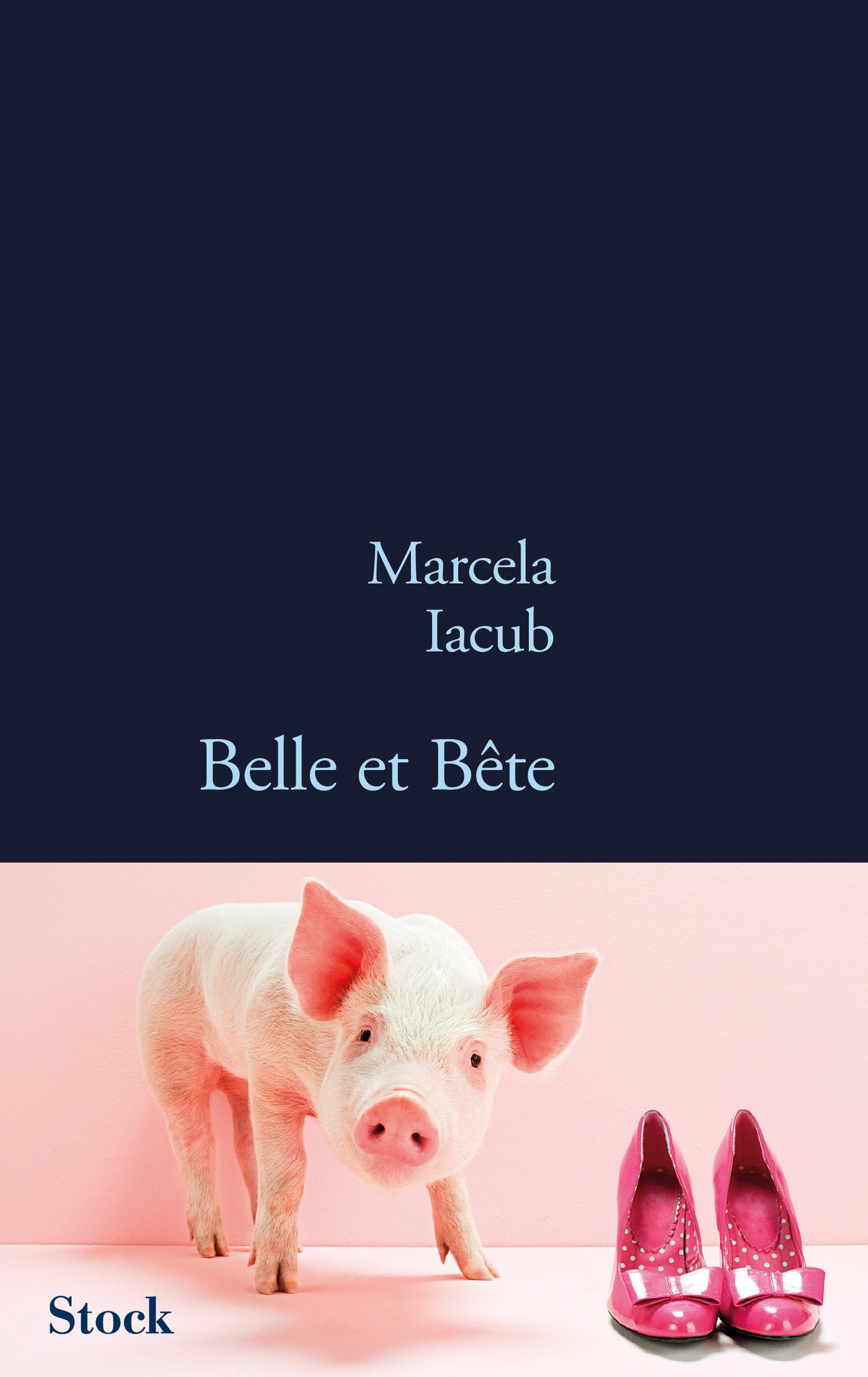

Marcela Iacub – Est-il homme ou porc, le quasi-candidat socialiste à l'élection présidentielle française de 2012? L'écrivaine Marcela Iacub développe cette dichotomie aux apparences quelque peu schizophrènes dans "Belle et Bête".

L'argument? "Belle et Bête" relate la relation intime qu'a vécue la narratrice avec Dominique Strauss-Kahn. Le point de vue est celui de cette narratrice, qui utilise le tutoiement pour indiquer qu'avant tout, ces pages s'adressent à l'amant de quelque temps, celui dont elle a pris la défense dans un opus précédent, "Une société de violeurs?".

Ainsi, le lecteur, voyeur malgré lui, se retrouve embarqué dans une intimité qui ne le concerne guère a priori par une écrivaine qui, pour échapper à une relation étrange et complexe et épingler l'amant, a fini par recourir à l'écriture. Tout réside dès lors dans la manière de penser une relation, puis de l'écrire.

Le motif du porc est ainsi omniprésent dans "Belle et Bête". Mais "Balance ton porc", slogan délateur tristement univoque, n'est pas encore passé par là! Il est dès lors intéressant de relever que c'est le côté porc qui, justement, séduit la narratrice: telle est la part animale de l'amant, une part qui fouit, qui ne calcule pas. Mais aussi qui se réserve, alors que dans un premier temps, l'amante voudrait plus même si elle accepte, mais c'est complexe, de jouer le rôle de truie.

Le porc est également irresponsable, et c'est au prix de cette animalisation que l'amant trouve grâce auprès de la narratrice. Mais alors que l'homme est indissociable du porc en début de roman, soudain l'auteure les détache – c'est le chapitre sept, qui marque le début du déclin d'une relation où, soudain, l'homme prend le pas sur la bête dans le regard que la narratrice lui accorde.

Dès lors, le cochon devenu avant tout homme devient aussi dérisoire que n'importe quel représentant masculin de l'espèce humaine auquel on signifie une rupture: il veut continuer quand même, fait des promesses pour retenir celle qui part. Mais est-ce possible après la violence? L'auteure renvoie dès lors de Dominique Strauss-Kahn l'image d'un homme prisonnier de liens divers, dont ceux de l'argent, par le biais de sa riche épouse, et du clientélisme. Dès lors, émerge l'image du chien, toujours en laisse, jamais libre.

En se laissant aller avec une femme de chambre au Sofitel de New York, du coup, l'homme politique a-t-il voulu se libérer de ses chaînes, quitte à payer un prix symbolique fort qui inclut de sortir de l'Histoire, de perdre la fortune de son épouse, dont il dispose, de finir sa vie dans une carrière anonyme et lucrative de consultant? La question est posée.

"Belle et Bête" a fait scandale à sa sortie, la justice ayant imposé à l'éditeur de publier un avis de condamnation avec chaque exemplaire. Ouvrage personnel d'une auteure qui explore minutieusement les méandres d'une relation étrange, à la fois fascinante et répulsive, pas si sexuelles qu'on ne pourrait le penser, "Belle et Bête" fait suite à "Une société de violeurs?", qu'il peut être bon de lire au préalable.

Le lecteur sort de sa lecture épaté par une écriture précise voire vertigineuse. Mais voilà: fût-ce à travers les mots, faut-il se forcer à regarder un homme aimé malgré tout, malgré ce qu'on sait? Faut-il voir évoluer une relation impossible, vouée à l'échec car finalement plus humaine qu'animale? Il est permis au lecteur de se demander, au-delà de l'indéniable beauté de l'écriture, ce qu'il fait et voit là.

Marcela Iacub, Belle et Bête, Paris, Stock, 2010.

Le site des éditions Stock.