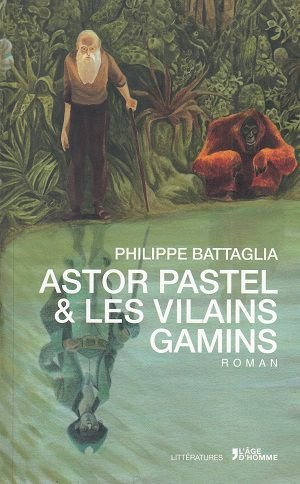

Philippe Battaglia – Le réel et l'imaginaire se confondent dans le roman "Astor Pastel & les Vilains Gamins" de Philippe Battaglia, dans un contexte décalé qui joue avec habileté la carte du flou artistique. L'ambiance est celle d'un roman d'aventure qui s'étend sur quatre siècles, entre scènes de cape et d'épée et récits que les parents racontent à leurs enfants.

Si le prologue plonge dans des temps anciens qu'on peut fixer au dix-huitième siècle, c'est bien à notre époque que le roman démarre, avec l'évocation de Léa Jolicœur, dix ans, qui vit avec ses parents (humains, hein!) dans un zoo. Elle dialogue avec les animaux, qui ont des noms sympathiques. L'auteur les évoque avec une tendresse qui suggère un univers familial serein. Cela, jusqu'au moment où...

... il y a du rififi dans la prison d'en face, où sont coffrés quelques vieillards qui, depuis leur plus jeune enfance, se sont adonnés à la délinquance. C'est l'équipe des Vilains Gamins, emmenés par un certain Castagne, le bien nommé, meneur d'une fratrie vouée au crime dès sa plus jeune enfance. Et voilà: si vieux qu'ils soient, ils se sont évadés.

A cet antagonisme vient se superposer la geste aventureuse d'Astor Pastel et de son équipe, des pirates d'antan, que le lecteur se délecte à voir en action au bal du gouverneur de Santo Domingo, décrit à la manière d'un vieux film en costumes. Il paraît même qu'ils ont trouvé une source d'eau de jouvence, à la fois drogue et salut. Et source de péripéties cocasses, à base notamment de changements de grandeur et de phénomènes imprévisibles.

Tout semble séparer les Vilains Gamins, Léa Jolicœur, Astor Pastel et sa troupe. L'auteur réussit cependant à faire converger les fils de son récit de manière crédible en jouant sur les ficelles des liens familiaux. Le réel et l'imaginaire se confondent, ai-je dit; c'est aussi ainsi que Léa Jolicœur retrouve sa vraie identité, celle d'une femme aussi peu peureuse... qu'un pirate. La temporalité elle-même a un flou, ballottant le lecteur entre les siècles passés et notre monde actuel.

Quant à la frontière entre les espèces, on l'imagine, elle est gommée tant qu'à faire: Léa Jolicœur n'a aucun problème à communiquer avec les animaux du zoo, tels que l'orang-outan Patachon ou le toucan Grobec, qui sont ses confidents et vont à leur tour montrer, au fil de l'intrigue, des qualités proprement humaines.

Enfin, il semblerait que des bonshommes nés au dix-huitième siècle soient encore vivants au début de ce vingt et unième siècle – de quoi faire la jointure entre les Pastel et les Jolicœur. Un patronyme qui renvoie à un thème récurrent dans "Astor Pastel & les vilains gamins": celui qui veut que l'amoureux amène à sa promise le cœur d'un ennemi. Tout cela ajoute un flou supplémentaire au récit: ceux qui paraissent les plus jeunes sont parfois les plus vieux.

Si l'auteur fait preuve d'une forme de fausse retenue en matière d'humour dans le propos du roman, il se lâche carrément, astucieux, dans certaines notes de bas de page qui interrogent, entre autres, le sens des expressions française. L'écrivain joue aussi la carte de la forme poétique, offrant dès la page 64 une série d'alexandrins dont on regrettera qu'ils ne soient pas mieux maîtrisés. Mais foin de tout cela: "Astor Pastel & les vilains gamins" a les couleurs à la fois naïves et intelligentes, nimbées d'exotisme aussi, d'un tableau du Douanier Rousseau. Et l'attrayante couverture, signée Ludovic Chappex, y fait immanquablement penser.

Philippe Battaglia, Astor Pastel & les Vilains Gamins, Lausanne, L'Age d'Homme, 2020.

Le site de Philippe Battaglia, celui des éditions L'Age d'Homme.

Lu par Francis Richard.