dimanche 27 juin 2021

Dimanche poétique 503: Louis Duchosal

mercredi 23 juin 2021

Stupre et vengeance en Pays cathare

Nicolas Feuz – En ce début d'été, Nicolas Feuz quitte Neuchâtel l'espace d'un polar musclé intitulé "Heresix". Et c'est vers le Pays cathare, direction Cap d'Agde, que l'écrivain suisse embarque son lectorat. L'ambiance sera chaude, et pas seulement parce que c'est l'été. Tout commence par six hommes pénétrant nus, énucléés et lacérés dans une église où se déroule l'office de funérailles d'un agent de police... Comment en est-on arrivé là?

S'il est complexe, l'écheveau que constitue l'intrigue de "Heresix" est également habile, délicieusement fallacieux. Il explore tout un monde de violences dont la sexualité, dans ce qu'elle a de dépravé, de non consenti voire d'illégal, peut proposer de plus détestable: parties fines hantées par de précieux dégoûtants, pédophilie monnayée, viol en réunion, rien ne manque du côté obscur.

Tout cela crie vengeance; et surtout, cela appelle une enquête. Celle-ci est menée par un policier énigmatique et ambigu nommé Roustan, victime d'une alopécie maximale. Deux agentes que tout semble opposer collaborent par ailleurs, avec une complicité inattendue. C'est l'occasion d'aborder des thèmes tels que les sentiments dans les métiers de la police ou le détachement désabusé face aux horreurs vues au fil d'une carrière.

Sans tomber dans le piège d'un voyeurisme complaisant, l'auteur ne manque pas de les décrire, ces horreurs. Il y a le sexe et ses échanges de fluides (des larmes et du sang), mais aussi le vicissitudes des victimes – à l'instar de ce bonhomme qui, sans doute, a été catapulté. Du grand cinéma, comme au temps des cathares...

... un temps que le romancier évoque, suggérant un lien possible entre les guerres médiévales contre les hérétiques, menées à grands coups de mangonneau, et les actes violents qui frappent la région en une époque si actuelle qu'elle fait une place discrète aux effets de la crise du coronavirus. Ce ne serait pas dévoiler grand-chose que de dire qu'il y a bien un lien. Mais l'auteur réserve une bonne surprise quant à la nature de celui-ci.

Virtuose et bourré de retournements de situation maîtrisés, fonctionnant sur un rythme haletant, l'intrigue de "Heresix" fait un puissant ménage dans le monde du stupre et des maquereaux. Elle recrée une belle bataille, propice à jeter un jour cru sur les zones d'ombres de chacune et chacun – que ce soit du côté des truands malmenés ou des forces de l'ordre, police ou gendarmerie. Et elle est aussi l'occasion de dénoncer, en musique de fond, les violences faites aux femmes.

Nicolas Feuz, Heresix, Genève, Slatkine & Cie, 2021.

Le site de Nicolas Feuz, celui des éditions Slatkine & Cie.

Lu par Alexandra, Audrey, Badgeekette, Francis Richard, MHF, Nath, Pascal K., Tomabooks.

dimanche 20 juin 2021

Dimanche poétique 502: Joseph Quesnel

samedi 19 juin 2021

Chacun cherche son chien

Mélanie Chappuis – Le titre du dernier roman de Mélanie Chappuis, "Suzanne, désespérément", fait explicitement référence au film "Recherche Susan désespérément", avec Madonna. Sauf qu'ici, Suzanne, c'est un chien – un boxer bien baveux.

Lucienne, sa maîtresse, le recherche, ainsi que neuf autres personnes: ce sont les gens qui vont chaque jour promener leur chien dans le même coin. Sans se connaître vraiment, ils se côtoient, se saluent peut-être, s'imaginent les uns les autres.

Dix personnages en quête d'un chien: cette idée permet à l'auteure d'observer des êtres humains, hommes et femmes, qu'elle a pris grand soin de créer aussi divers que possible – divers, leurs prénoms même en témoignent. Elle les laisse se confier au gré de chapitres denses et compacts, leur esprit battant la campagne au moins autant que leurs corps à la recherche de Suzanne.

Dès lors, viennent se dérouler, d'une manière qui fait sourire à plus d'une reprise, les idées de notre temps: il y a du féminisme ici, de la xénophobie là, de l'antispécisme militant encore, ou même la condition noire, pour l'un des personnages. Elles sont caricaturées à peine, réalistes jusque dans les contradictions que l'écriture met à nu.

L'auteure prend même soin d'évoquer la création artistique par le double biais d'un interprète, musicien de grand renom, et celui d'une écrivaine, sa compagne, moins connue. Pour l'auteure, c'est l'occasion de réfléchir sur le rapport des artistes à la création et à ses affres, mais aussi de mettre un peu d'elle-même en scène, sous le masque d'un faux prénom: "je" est une autre, même mise en abyme.

Mais les chiens ne sont pas oubliés, Suzanne en tête. Les rapports entre les personnes et les animaux affleurent aussi, chacune et chacun ayant une histoire avec son chien, à l'instar de cet ancien toxicomane qui se crée ainsi un lien social salutaire. Cela va jusqu'à brouiller les limites entre les espèces, tant il est vrai que Suzanne est volontiers humanisée par sa maîtresse – qui lui donne entre autres un prénom bien humain.

Amour entre hommes et chiens, sentiments entre personnes: ceux-ci sont également présents dans "Suzanne, désespérément", où l'on s'émeut autant que l'on s'épie, avant un final heureux et choral qui offre un point d'orgue à un ouvrage aux personnages humains magistralement travaillés, crédibles et attachants.

Mélanie Chappuis, Suzanne, désespérément, Lausanne, BSN Press, 2021.

Lu aussi par Francis Richard.

mardi 15 juin 2021

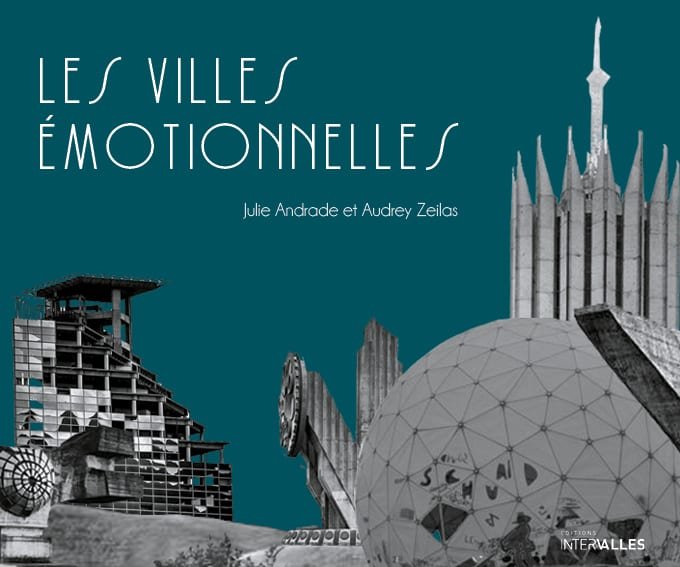

De l'émotion pour les villes de demain

Julie Andrade et Audrey Zeilas – "Les villes émotionnelles" est un beau livre au sens fort, mariant avec bonheur l'image et le texte. Les architectes et auteures Julie Andrade et Audrey Zeilas y développent, dans un esprit utopique et pointilliste, quelques aspects de ce que pourrait être la ville d'après-demain.

On aime toucher le papier du livre, on en apprécie aussi sa couleur chamois, discrètement marbrée. L'observateur aimera les images, astucieusement conçues par des auteures soucieuses d'une épatante diversité – qu'on retrouve dans la mise en page, aussi variée que les propos le sont.

Ce propos, c'est tantôt un manifeste, tantôt des informations plutôt cérébrales sur le fonctionnement émotionnel des humains. Il y a aussi de la poésie, des documents et souvenirs fictifs venus d'époques légèrement ultérieures à la nôtre, considérée comme l'ère "rationnelle", opposée à l'ère dite "émotionnelle" qui suivra.

Les mots eux-mêmes revêtent les atours de fontes variées, suggérant tantôt une machine à écrire, tantôt un guide touristique avec des symboles récurrents pour que l'utilisateur s'y retrouve. L'écriture manuscrite a aussi sa place, par le biais de lettres ou de signatures.

Côté textes justement, le lecteur est appâté par ce fragment qui commence par "Il s'était perdu..." et qui représente les méandres des émotions comme une flânerie en une ville dont les rues seraient nommées en fonction des sentiments. Qu'on s'y perde ou non, la flânerie a une place à part entière dans "Les villes émotionnelles", au travers d'un guide plutôt décalé et amusant sur cet art.

Les émotions négatives sont aussi présentes, au travers d'idées qui pourraient faire de l'utopie des villes émotionnelles un lieu plutôt désagréable. Il y a par exemple cette difficile réflexion sur la taille des fenêtres d'une entreprise, dépendant de l'efficacité du personnel au travail, ou l'envie de créer une nouvelle forme de calendrier, reflet des âges de la vie, voire de monétiser l'émotion.

Plusieurs idées font aussi appel au numérique (puces de mémoire, que les personnes portent et qu'on retire après leur décès pour constituer une archive) ou témoignent, à l'instar des bulles d'émotion, d'un individualisme radical. Enfin, il y a cette très déstabilisante vision d'artiste de la "cellule de la solitude", cube de verre conçu pour isoler des criminels incarcérés dans une sensation de malaise maximale.

C'est en définitive un patchwork tantôt drôle, tantôt rêveur, tantôt dérangeant, toujours dépourvu de contraintes, que les auteures proposent avec "Les villes émotionnelles". Chacun y trouvera de quoi imaginer sa propre ville émotionnelle – et du reste, l'ouvrage invite expressément le lectorat à partager sa vision. Cela, tout en étant conscient, et les auteures le sont lorsqu'on lit l'éditorial critique d'Archivice (p. 110, signé Julia Andradou), que les villes les plus émotionnelles sont peut-être celles dans lesquelles nous vivons et qui, dans leur neutralité, qui laissent les sensations se développer librement en chacun de nous.

Julie Andrade et Audrey Zeilas, Les villes émotionnelles, Paris, Intervalles, 2021.

Le site des éditions Intervalles, celui des Emotionnautes (site participatif des porteuses du projet).

dimanche 13 juin 2021

Dimanche poétique 501: Claude Luezior

samedi 12 juin 2021

Celia Izoard: et voilà qu'on reparle de la déesse bagnole... et des dieux robots

Celia Izoard – Ce sont les véhicules autonomes qui occupent une bonne part de "Merci de changer de métier", ouvrage critique de la technologie moderne signée Celia Izoard. Une auteure qui avait contribué à l'ouvrage "La tyrannie technologique" et dont on retrouve ici l'argumentation méthodique et l'écriture claire.

La forme de "Merci de changer de métier", avant tout, est originale. Ce petit livre réunit en effet trois lettres adressées à des ingénieurs spécialisés en robotique – ces "humains qui robotisent le monde", dit le sous-titre –, un entretien avec un ancien ingénieur reconverti et une lettre ancienne (1949) d'un Américain, Norbert Wiener, alertant un syndicat des dangers de la robotisation en usine.

Les trois lettres aux ingénieurs sont une réponse à des arguments développés par ses interlocuteurs. Cela, selon le principe: "J'écoute vos arguments aujourd'hui et je vous donnerai les miens à travers une lettre."

Comme dit, c'est le véhicule autonome qui fait l'ouverture de l'ouvrage, à travers une lettre qui, adressée "aux ingénieurs du véhicule autonome", amène au débat des arguments originaux, peu entendus du côté de ceux qui pour ainsi dire vénèrent ce type de mobilité, synonyme entre autres pour eux de mobilité verte. Vraiment?

L'argument écologique est démonté, entre autres par le biais de la mention de la complexité de systèmes exigeant des centres de calcul immenses qui contribuent au changement climatique et l'utilisation de matériaux rares dont l'extraction est dommageable pour l'environnement. Cela, sans oublier la question du recyclage des véhicules, extrêmement complexe ou la fabrication d'une surmobilité due à son apparente gratuité.

L'analyste convoque aussi largement l'argument humain, au travers de la mise au chômage d'individus, chauffeurs de taxi ou de transports publics. Tout cela, pour un côté gadget que l'auteure relève aussi: est-il nécessaire de dépenser autant d'énergie et de ressources pour un tel projet pour amuser quelques personnes, ou pour des bus rikiki? Et les économies de salaire du chauffeur ne sont-elles pas rattrapées par d'autres frais, autrement plus élevés selon elle – et singulièrement pour les collectivités – tels que la recherche, la maintenance ou le traitement des données?

Mais la majorité des gens, veut-elle de tels objets? Au travers des recherches autour des robots humanoïdes destinés entre autres aux soins aux personnes âgées, l'auteure suggère une réponse négative. Elle convoque des arguments pratiques tels que les mises à jour, complexes pour de tels publics, et les utilise comme exemples pour indiquer que de tels appareils restreignent en fait les libertés des humains. Sans oublier l'appauvrissement des relations humaines, bien entendu.

Enfin, toujours soucieuse de l'humanité, l'auteure dénonce la dégradation des conditions de travail de certaines personnes. Une dégradation contre laquelle personne ne fait rien... si ce n'est développer des robots. Ce qui créera du chômage, alors que si ingrats ou difficiles que soient certains métiers, ils sont nécessaires à la vie de ceux qui les exercent, parfois avec fierté à l'instar des chauffeurs d'autobus. L'auteure dénonce dès lors l'aveuglement, voire le cynisme du monde de la robotique face à de telles tendances.

L'essayiste présente également des solutions low-tech qui ont trouvé leur utilité à des niveaux locaux, tels que les bus scolaires à pédales ou les vélo-voitures à assistance électrique. Elle fait aussi entrer le lecteur dans l'esprit d'un "repenti", Olivier Lefebvre, qui a décidé de vivre en accord avec ses valeurs et de quitter le métier de la robotique, qu'il juge hypocrite.

Le lecteur retrouve ici au fil des pages certains des arguments développés dans "La tyrannie technologique" pour d'autres types d'appareils, en particulier les téléphones portables. Sous un titre radical et provocateur, l'argumentation de "Merci de changer de métier", qui s'inspire entre autres du luddisme, est ainsi propre à faire réfléchir sur ces avancées technologiques qu'on présente un peu trop facilement comme de pures merveilles.

Celia Izoard, Merci de changer de métier, Montreuil-sous-Bois, Editions de la Dernière Lettre, 2020. Préface de Mathieu Brier.

Les site des Editions de la Dernière Lettre, celui d'Olivier Lefebvre.

Lu par Artemix Nemau, Irénée Regnaud, Nicolas Falempin.

vendredi 11 juin 2021

En remontant aux origines européennes du génocide nazi

Enzo Traverso – Pourquoi la violence nazie? Dans son court essai "La violence nazie, une généalogie européenne", le politologue Enzo Traverso décrit les raisons historiques, les origines du génocide nazi, ainsi que son caractère exceptionnel, non seulement dans son ampleur, mais aussi dans sa manière.

Pour ce faire, en préambule, l'auteur indique qu'il entend dépasser, tout en en tenant compte, les travaux qu'ont menés, sur le même thème, trois autres chercheurs. Il y a là François Furet, qui voit le génocide comme un moment de la démocratie libérale. Il y a aussi Ernst Nolte, qui lit le nazisme comme une opposition au bolchévisme. Et il y a Daniel Jonah Goldhagen, qui y voit l'aboutissement d'un antisémitisme spécifique au peuple allemand.

Ce que la lecture historique d'Enzo Traverso apporte dès lors, c'est l'inscription du judéocide dans quelque chose de plus grand que l'Allemagne, et qui est l'histoire spécifique du monde occidental, depuis la Révolution française. Ou, plus précisément, depuis un objet qui lui est associé: la guillotine. Un appareil de mise à mort industrielle, qui remplace l'art du bourreau maniant la hache et met une distance entre ce dernier et le fait de donner la mort.

L'auteur dessine (et l'on repense à "10 CV" d'Ilya Ehrenbourg) dès lors l'évolution de l'industrialisation en Europe et en Amérique du Nord et conclut en indiquant que le système des camps de la mort est une industrie à produire des morts. Cela, comme une chaîne de production automobile sert à produire des voitures, avec des personnes déshumanisées, éloignées de l'acte dans son ensemble au fil d'un processus dissocié en de nombreuses phases.

Il est également question de conquête, de colonialisme et d'impérialisme dans "La violence nazie", qui démonte les mécanismes violents développés en Europe occidentale, à base de darwinisme social entre autres: l'idée est que si un peuple est dominé, il est immanquablement appelé à disparaître – et l'auteur analyse longuement les effets délétères d'un tel principe. L'idée de colonialisme est aussi rapprochée de celle, typiquement nazie, de Lebensraum. Enfin, l'auteur démontre aussi les arcanes du racisme scientifique des temps qui ont précédé le nazisme, et qui ne peuvent que paraître insupportables à l'observateur d'aujourd'hui.

Enfin, c'est autour des stéréotypes associés aux Juifs que l'auteur conclut son propos: gens des villes, ils sont volontiers perçus comme excessivement cérébraux, calculateurs et dépourvus de passion. C'est sur ce terreau, aussi, que va prospérer la haine qui va permettre la réalisation de la Solution finale.

On pourrait certes objecter à l'auteur que l'impérialisme n'est pas le propre de l'Europe occidentale, que son tableau est sombre. Plutôt que de pointer des défauts et tendances qui ne sont effectivement pas propres à l'Occident, l'idée, originale et judicieuse, du politologue auteur de "La violence nazie" est plutôt d'analyser comment leur conjonction, à un moment donné de l'Histoire et à l'échelle d'un pays mais aussi d'un continent, a abouti à un système exceptionnellement horrible de taylorisation de la mort.

Enzo Traverso, La violence nazie, une généalogie européenne, Paris, La Fabrique, 2002.

Le site des éditions La Fabrique.

lundi 7 juin 2021

Ilya Ehrenbourg: la bagnole, déesse assoiffée

dimanche 6 juin 2021

Dimanche poétique 500: Albert Samain

vendredi 4 juin 2021

Jan Länden, des bandits jusque dans la Trump Tower

Jan Länden – Le roman policier romand voit émerger un nouvel auteur, Jan Länden, longtemps actif à la police judiciaire genevoise avant d'entrer à la police fédérale. Son premier roman, "Leena", vient de paraître, et force est de constater qu'il faut compter avec lui et son univers. Le lecteur est plongé en effet, et c'est bien le moins, dans une intrigue massive gérée avec virtuosité. Mais de plus, l'auteur n'hésite pas à s'amuser avec ses personnages, ce qui confère un supplément de jus à cet opus.

"Leena" sort le grand jeu pour mettre en scène le très grand banditisme: l'auteur campe une équipe de policiers d'élite genevoise, aux prises avec les criminels les plus habiles et les plus violents d'Europe – tous dépendant d'un "fantôme" à la fois mystérieux et implacable. Le terrain de jeu est donc international: partant de Genève, le lecteur va être baladé des Etats-Unis à la Serbie, en passant par l'Italie. Après Fabio Benoit ("L'ivresse des flammes") et Gianrico Carofiglio ("L'été froid"), en effet, l'auteur de "Leena" lorgne du côté de la mafia italienne – qui, sous ses différentes déclinaisons locales, semble à la mode en ce début 2021.

Et les actes perpétrés sont aussi costauds: aux cambriolages à plusieurs dizaines de millions succèdent les homicides spectaculaires et inexpliqués. L'auteur décrit ces scènes de crime avec une certaine gourmandise, indiquant les vers qui mangent les cadavres qu'on a mis trop longtemps à retrouver, passant un avocat à la moulinette ou montrant une tête envoyée par courrier postal à la police genevoise, dans une boîte en plastique qui fait pschitt quand on l'ouvre.

La police, justement... c'est là que l'auteur se fait plaisir en créant et en faisant interagir des personnages hauts en couleur, constituant une équipe parfaitement soudée, fonctionnant en parfaite complicité sur la complémentarité des talents. Au cœur, se trouve Leena, policière presque trop parfaite, splendide, douée, polyglotte (elle a des racines finlandaises) et surtout dotée d'une intuition hors pair qui fait avancer l'intrigue sur des jeux de circonstances. Tout autour, se trouve une fine équipe de bons vivants qui ne rechigne jamais devant un apéritif ou un restaurant en ville – sans oublier le rituel café ou express, péché mignon de Leena.

L'amusement se prolonge avec les noms de certains de ses personnages, allusions astucieuses à des personnalités connues ou travestissements de noms de famille courants en Suisse romande. Ainsi, s'il y a un avocat nommé Mallant dans "Leena", c'est qu'il y a Marc Bonnant dans la vraie vie... Et si le procureur s'appelle Serbotta, c'est une allusion transparente au magistrat genevois Bernard Bertossa. Une fois que le lecteur l'a compris, il va se faire un délice de tenter de décrypter...

Et si l'intrigue est maîtrisée, allant jusqu'à prendre d'assaut la Trump Tower elle-même, elle laisse au lecteur un petit goût d'inachevé puisque les bandits courent toujours: l'affaire est résolue du point de vue policier, mais le dossier ne saurait tenir face à un juge faute de certains éléments probants. De fait, la question de l'aptitude d'une instruction à être recevable en justice, souci important d'enquêteurs qui n'aiment pas les cold cases, traverse tout le roman "Leena". Ce goût d'inachevé est cependant tempéré par une fin qui suggère que la partie n'est pas terminée – promesse d'un "Leena 2"? On se réjouit.

Jan Länden, Leena, Genève, Slatkine, 2021.

Le site des éditions Slatkine.

mercredi 2 juin 2021

David Desgouilles et l'impossible souverainisme de France

David Desgouilles – Du deuxième septennat de François Mitterrand à l'élection d'Emmanuel Macron, c'est presque trente ans de politique française que l'écrivain et journaliste David Desgouilles couvre dans sa vaste fresque romanesque "Leurs guerres perdues". Toute une génération! Si le fond est réel, l'auteur donne corps à cette génération par une poignée de personnages fictifs, nés dans les années 1970 et tous tombés dans le militantisme politique à l'adolescence, temps des idées passionnées.

Réel, le fond? C'est peu de le dire: tout comme il a su le faire dans "Le bruit de la douche", son premier roman, l'auteur excelle à recréer avec minutie, en connaisseur, les jeux d'appareils des partis politiques français, à tous les niveaux. Tel congrès sera ainsi cité, tel discours, qu'il soit d'envergure nationale ou d'audience départementale, voire locale. Il restitue aussi la plasticité des mouvements au gré des vents, dessinant les recompositions du paysage politique. Cela, en opposant à l'occasion le militantisme dans un grand parti de gouvernement et l'action au sein de groupes de moindre envergure, à l'instar de celui qui se constitue autour de Nicolas Dupont-Aignan.

Le roman fonctionne-t-il selon une alternance gauche-droite? Pas tout à fait. Si le clivage traditionnel est bien entendu présent, l'auteur préfère mettre en avant une autre ligne de fracture: l'européisme contre le souverainisme. Dès lors, le roman prend la forme de l'échec persistant d'une recherche d'alliance entre souverainistes "des deux rives", marqués par les figures tutélaires de Philippe Séguin et Jean-Pierre Chevènement. Cela, malgré quelques moments clés: le référendum sur le traité de Maastricht (1992), celui de 2005 sur le Traité constitutionnel européen, puis le traité de Lisbonne (2007).

C'est là qu'interviennent les personnages fictifs que l'auteur anime sur cette vaste trame. Il y a ceux dont la sensibilité est à gauche, à savoir les frères Simonetti, Nicolas le discret et Sébastien le queutard; et à droite, se profile Sandrine Deprayssac, moteur du roman, personnage féminin marquant par son franc-parler. Quelques autres gravitent autour d'eux, par exemple Anne-Sophie Myotte, qui reprend du service après avoir joué le rôle de conseillère de DSK dans "Le bruit de la douche". Le lecteur la reconnaît: c'est toujours la même, talentueuse et peu portée sur la bagatelle.

Oui, car il y a aura aussi de la passion et des coucheries dans ce roman: on s'aime, on se rejette, on se reprend, on regrette, on fait des enfants, on recompose des familles. Rien de voyeur ni de gratuit là-dedans! Certes, on peut voir, de manière classique, dans l'acte sexuel une acte de puissance de part et d'autre, une façon de marquer le territoire – "Sexus Politicus", comme l'écrivaient les journalistes Christophe Dubois et Christophe Deloire. Mais dans le contexte de "Leurs guerres perdues", la fluidité de ces relations interpersonnelles, faites de fidélités rompues et d'infidélités assumées, est plutôt le reflet, au niveau individuel, du remodelage constant du paysage politique français. Amour et politique? Passions que tout cela!

Certes, "Leurs guerres perdues" est un gros livre. C'est aussi le plus ambitieux des romans de David Desgouilles. Pourtant, il n'est jamais ennuyeux. C'est qu'il s'agit d'être rapide: en une dizaine de pages, l'auteur relate par touches les points les plus importants de chaque année, de 1988 à 2017. Fluide, l'écriture sait aussi s'amuser avec les tics des journalistes, citant quelques petites phrases et petits surnoms tout en allant constamment à l'essentiel pour composer un roman politique total dont les pages se tournent toutes seules.

David Desgouilles, Leurs guerres perdues, Monaco, Editions du Rocher, 2019.

Le site des Editions du Rocher.